ThinkPad X13 Gen 6 Intelの話に夢中になっている間に、Windows業界にとっては重要なひと区切りの日が近づいてきました。Windows 10のMicrosoft社によるサポートが、2025年10月14日に終了します。これ以降、Microsoft社は基本的にWindows 10のアップデートを提供しなくなり、テクニカルサポートの対応も行われなくなります。不具合や脆弱性の発見があっても対処方法がなくなってしまうわけで、使用上の様々なリスクは高まっていきます。

Windowsのサポート終了といえば、2014年のWindows XPのときが懐かしく思い出されます。このときは、我が家での環境は早々にWindows 7/8への移行が済んでいたのですが、おカネをいただく仕事の方で、業務用の大量のWindows XP端末をWindows 7に移行させる仕事まで仰せつかり、なかなかハードな1年を過ごすことになりました。まあ、そんな昔のことはとっくに忘れましたが(笑)。

…というのはともかく、先に「基本的に」と書いたのが結構重要なポイントで、実際にはまだサポートは完全に終了するわけではありません。「拡張セキュリティ更新プログラム」(Extended Security Update:ESU)というものが用意され、最低限の不具合やセキュリティホールへの対応は継続されます。以前のWindowsバージョンでも、主に企業向けに有償でESUは提供されてきたのですが、今回のWindows 10に対しては、ESU利用への門戸がこれまでになく広げられ、個人ユーザーでも条件を満たせば利用可能です。

我が家には2台のWindows 10が動作中の端末があります。メインの利用環境は既にWindows 11に移行済みですし、来月にサポートが終了したら、PCリサイクルにでも送ってしまうつもりでいましたが、使わせてもらえるのなら少し延命させてしまおう!ということにしました。

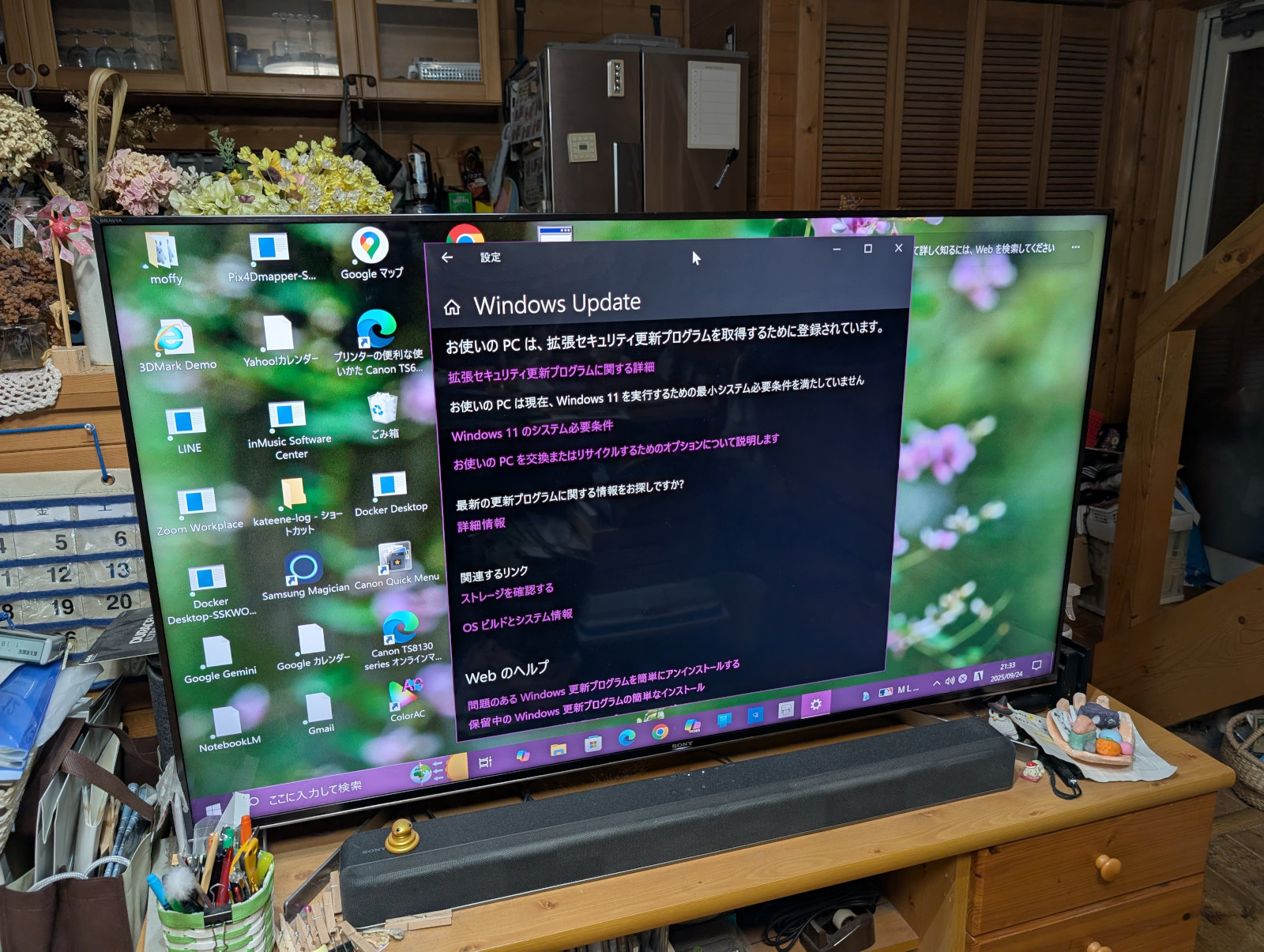

1台目は、リビングのテレビに接続してあるHP Pavilion Wave 600。動画視聴用端末としてつないではみたものの、残念ながらあまり出番がありません。私がここにどっかりと座って大画面のテレビを見られる時間が少ないからなのですが…。最近は、起動すると全画面でWindows 11への移行を促されるのですが、Pavilion Wave 600自体はWindows 11にアップグレードできませんし、代わりのPCを入れる予定もとりあえずはありません。

「設定」のトップ画面にも、2015年10月14日でサポートが終了する旨が、いちばん目立つ場所に表示されるようになりました。「今後の対応を検討する」ボタンを押すと、Windows 11への移行を強力にプッシュするページが開かれるようになっています。Microsoft社も必死です(笑)。

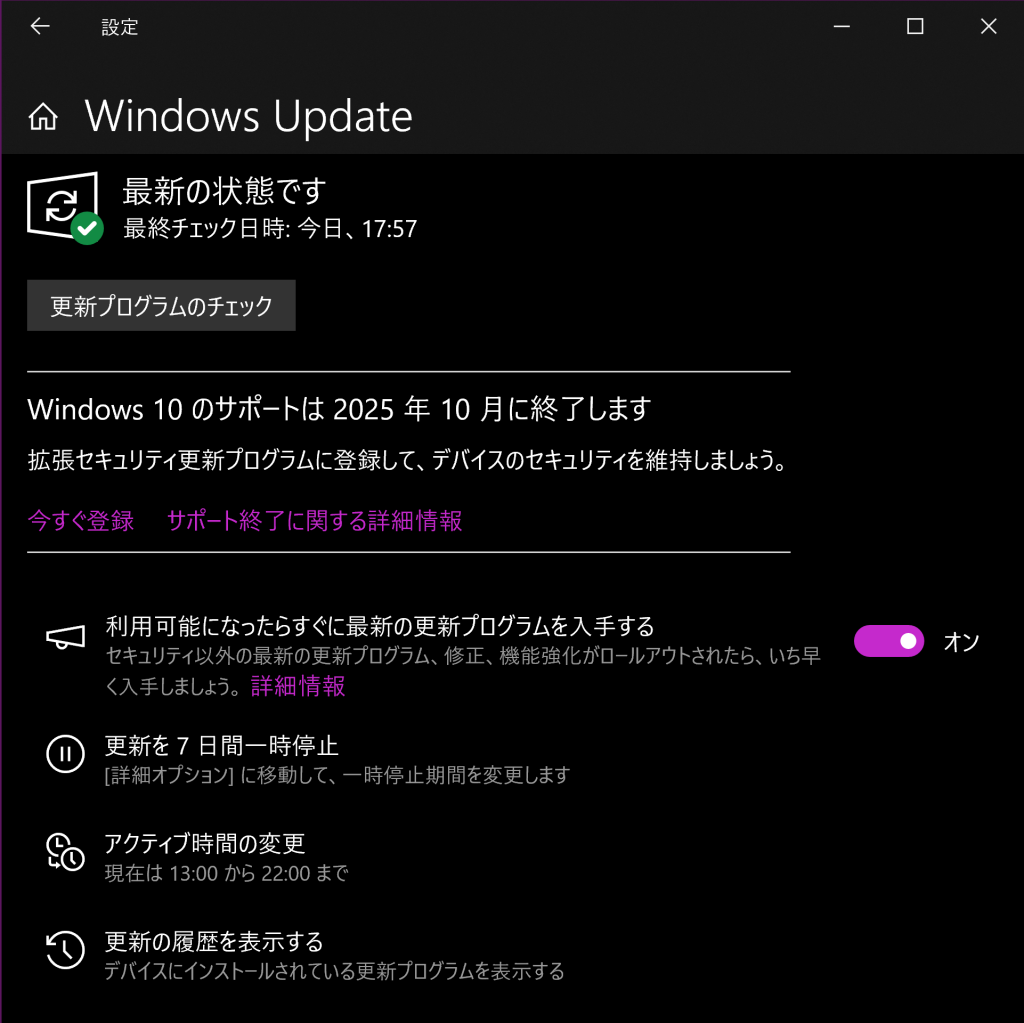

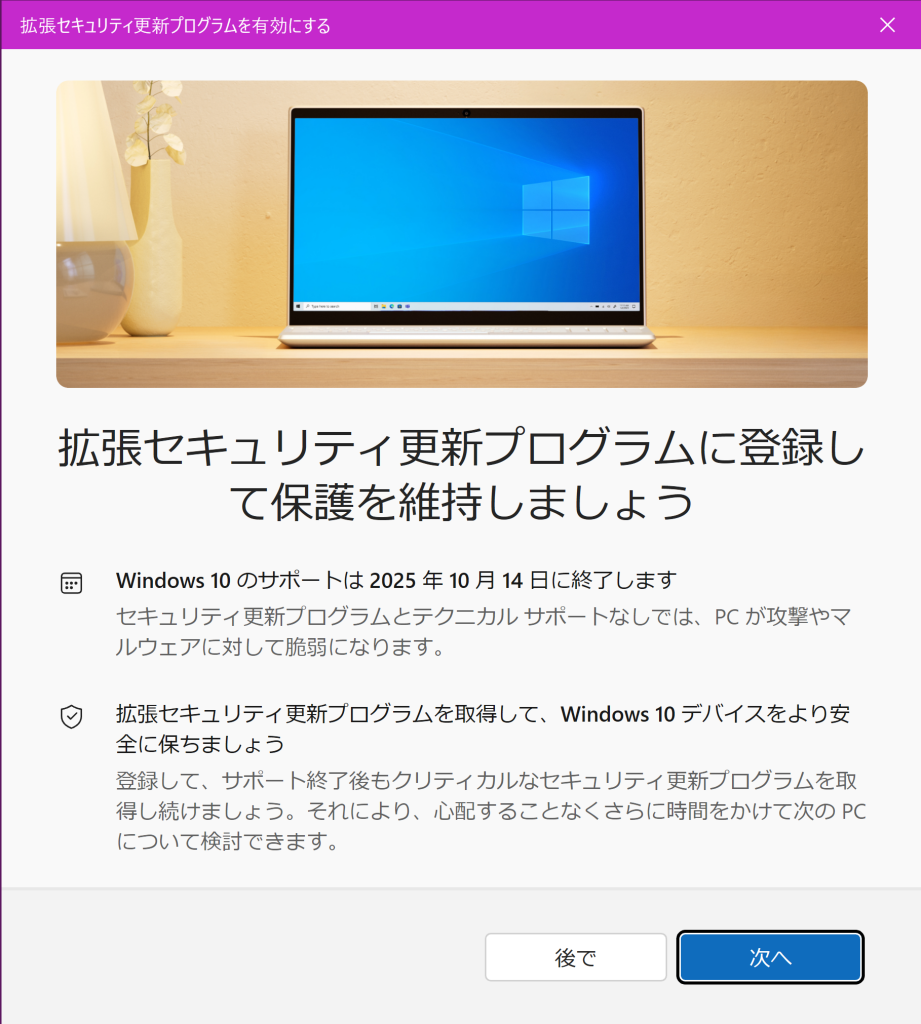

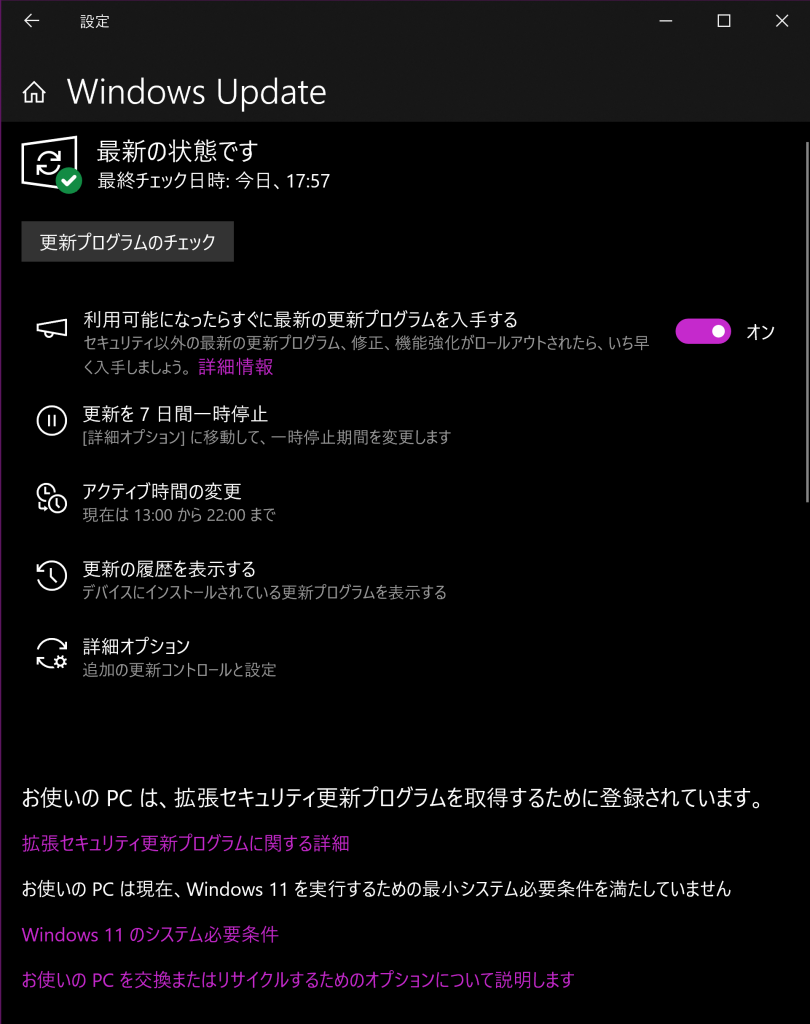

Windows Updateのページを開くと、「拡張セキュリティ更新プログラムに登録して、デバイスのセキュリティを維持しましょう。」というメッセージが表示されています。「今すぐ登録」リンクをクリックすると、手続きに進みます。

Windows 10で個人ユーザーが「コンシューマー向けESU」を利用できるパターンは、以下の3通りです。ただし、大前提としてWindows 10が最新版(バージョン22H2)に更新されていることと、管理者アカウントとして設定されたMicrosoftアカウントでサインインされていることが必要です。

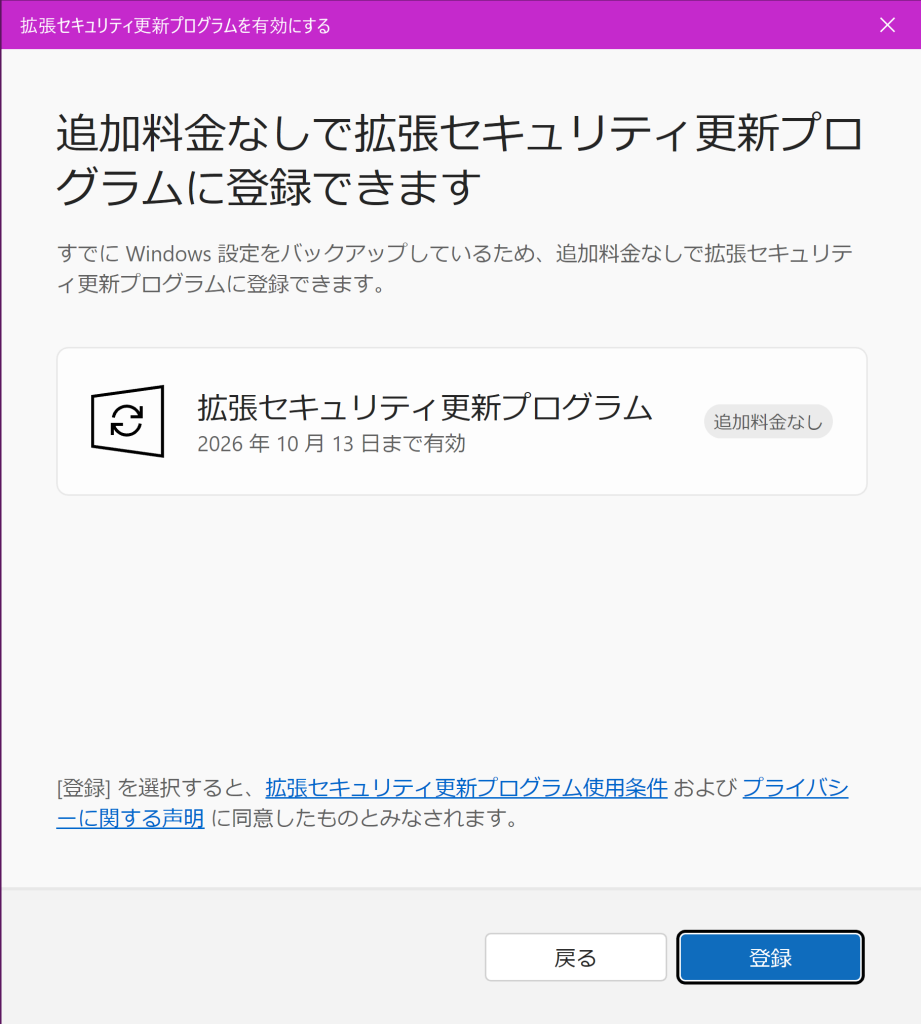

- 「Windows バックアップ」機能で設定をバックアップしていれば、無償で登録可能

- Microsoft Reward 1,000 ポイントを消費して登録

- 有償で登録(3,500 円らしいです)

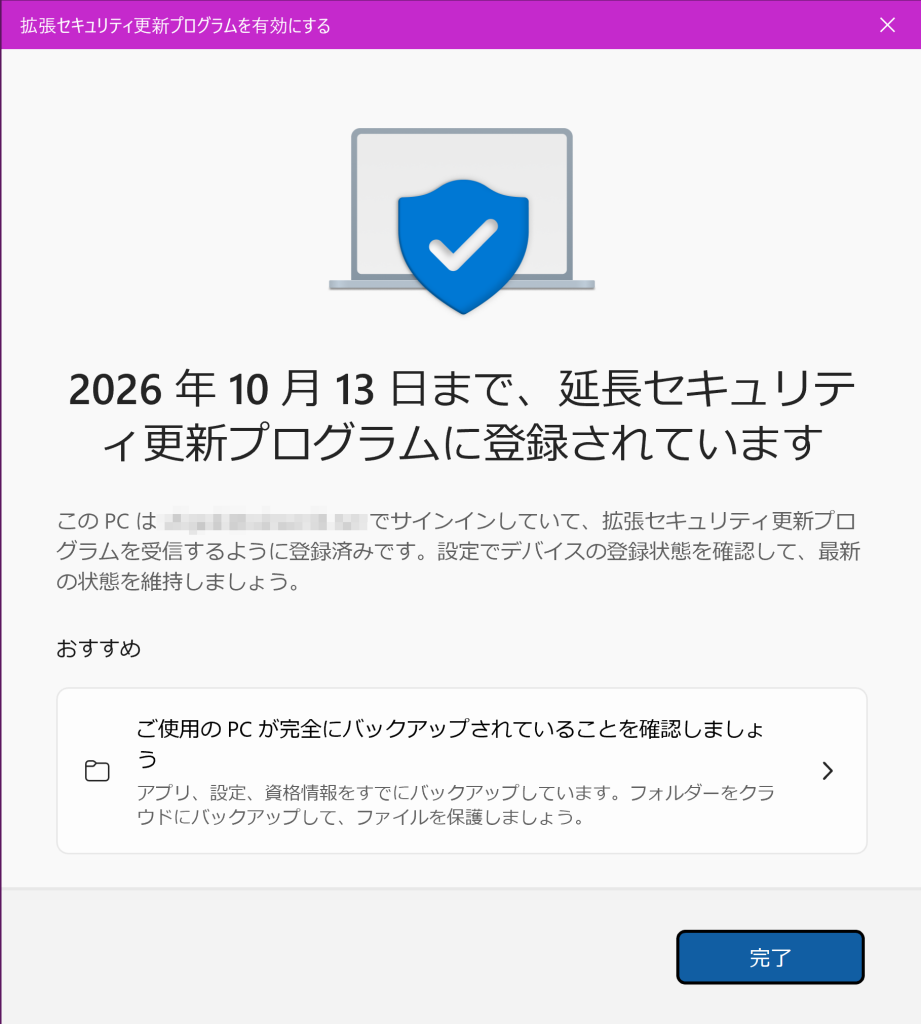

いずれの場合も、1年間のESUが有効になり、2026年10月13日までは最低限のアップデートを受けることができるようになります。1. の条件は私のようにMicrosoft 365のサブスクユーザーであるなら良いのですが、無料のMicrosoftアカウントでは5 GBしか容量がないので、実際にはバックアップは困難でしょう。2. は毎日Microsoftのサイトで検索などしていればポイントが貯まっていくので、一応無償で登録可能なのですが、結構ちまちまと面倒です。3.は…まあ、人それぞれ、考え方次第でしょうね。

もっとも、これで「1年間延命できた」と喜んでいるだけではダメで、いずれサポートは打ち切られるものとして、Windows 11環境、あるいはそれ以外の何かへの乗り換えを行うための「猶予期間」と捉えるべきでしょう。3,500 円払うくらいなら、もっと早く新環境に移行しておくべきだったのではないかな?という話ではないかと思います。

ちなみに、もう1台は何故か処分されずに今まで手元に残っていた、レッツノート・CF-RZ4。Windows 10が快適に動作できるとはちょっと言いがたいところですが、一応こちらもESUに登録しておきました。

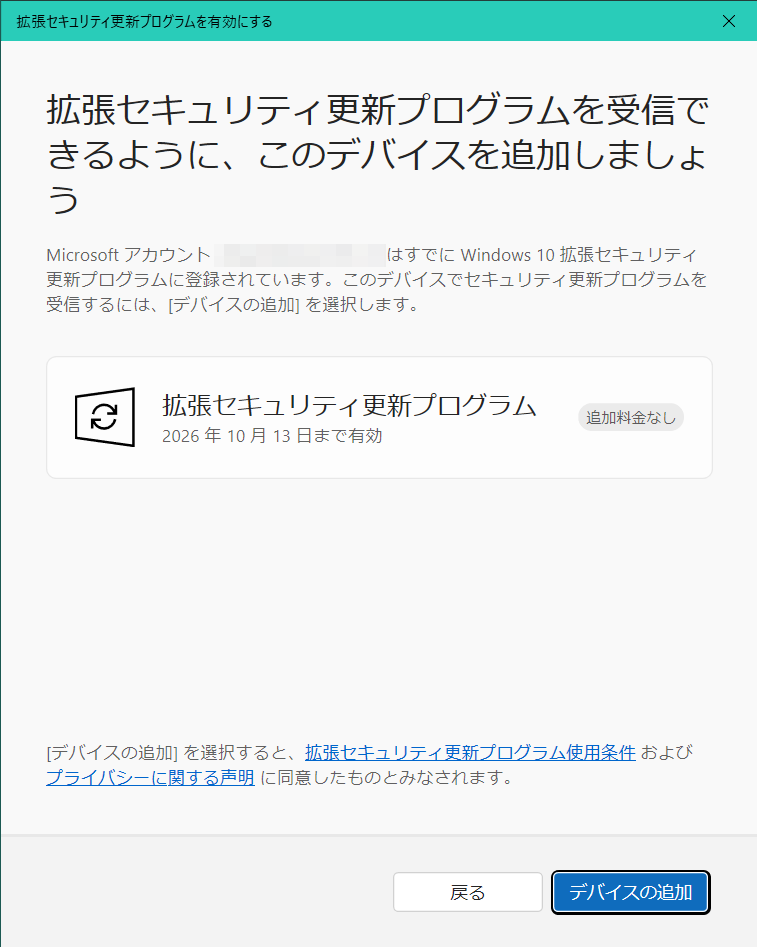

同じMicrosoftアカウントで設定している2台目以降の端末については、「デバイスの追加」という扱いになります。1アカウントあたり10台までのデバイスが登録できるようです。

そういえば、Microsoftストアアプリで購入したアプリの中にも、「同一アカウントで使用する端末最大10台まで有効」というものがあります。おそらく、扱いとしてはアレと全く同じですね。そもそも、そんなに数多くのデバイスをひとりで使い分ける人って、そんなにたくさんいるのだろうか?とは思いますが。

コメントを残す