-

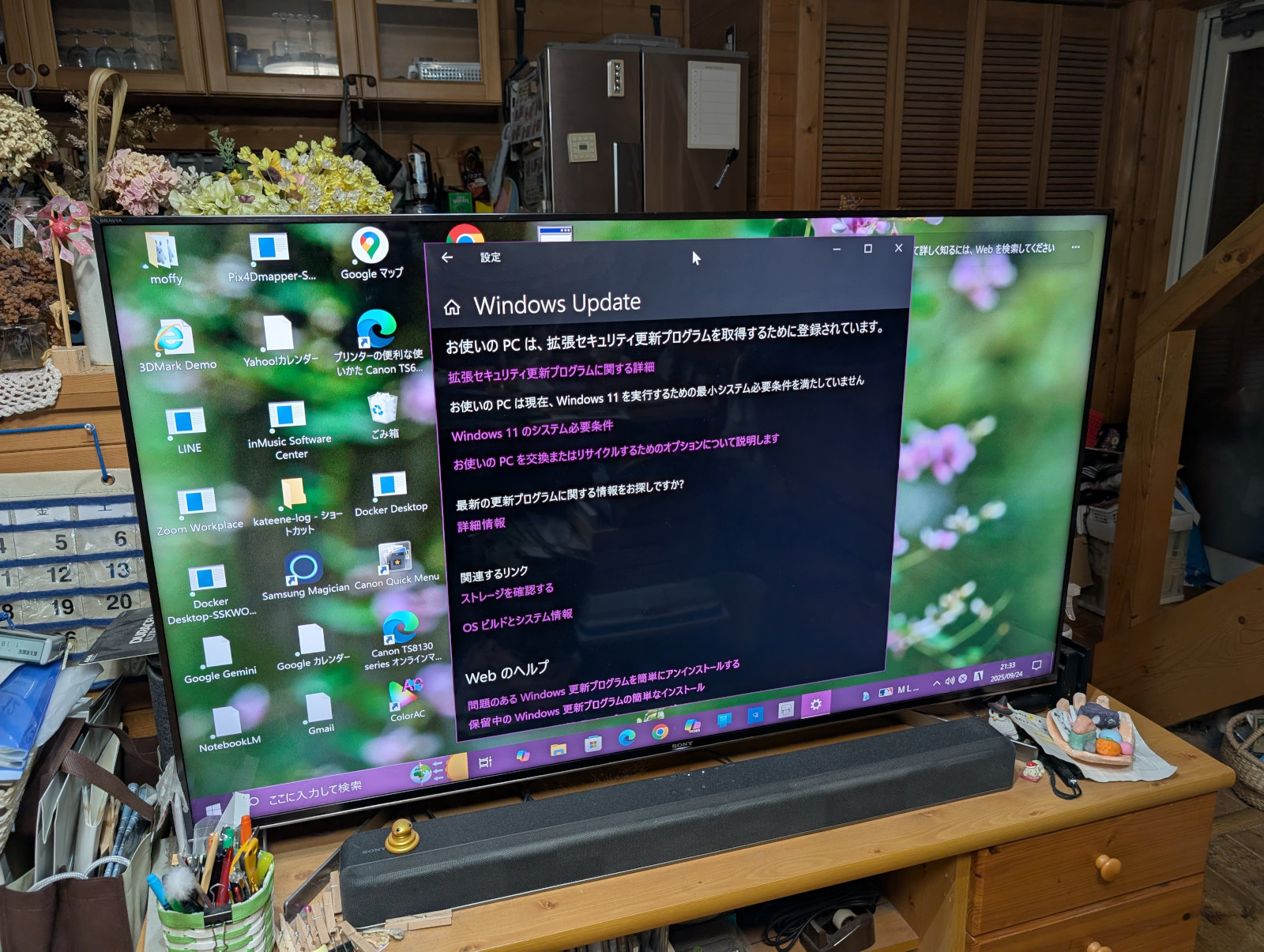

Windows 10、1年延命

ThinkPad X13 Gen 6 Intelの話に夢中になっている間に、Windows業界にとっては重要な…

-

9枚のWindowsともう1枚

週末に、自宅のPC周りの片付けを行いました。昨年の秋に新しいデスクトップPCを購入し、自作PCはひとまず卒業……

-

One Windows

木曜日・22日の未明(日本時間)に、Microsoft社がWindows 10に関する発表会を開催しました。コ…

-

Windows 8.1 Update

今回がちょうど800回目の記事となるWeekly SSK。今日のお題は「8」絡みということで行きましょう。水…

-

月額利用のOffice+α

Windows XPのマイクロソフト社でのサポートが、2014年4月9日(日本時間)で終了することが決まってい…

-

1台で4台分を

妻の雑貨屋のために、店のWebサイトを作っているところです。「スマホファースト」なんてカッコをつけてはみたもの…

-

切り捨てて良かったのか

ときどき見直ししている閲覧環境ですが、このたびInternet Explorer 9正式版での動作を確認して、…

-

64bitは要らない?

意外に遅くないWOW64 前回に続いてのベンチマークテスト…ということになりますが、今回のポイントはWindo…

-

2006太郎・即導入…の理由

昨日・2月10日に、ジャストシステムから日本語ワープロソフトの「一太郎2006」が発売になりました。一太郎とそ…

-

似て非なるXP

微妙で決定的な差 ようやくまともに使えるようになった、自作タワーPCの2つのWindows XP。前にも何度か…

Always hot, but cool anywhere.

タグ: Windows XP

カテゴリー

- 01:System Update (141)

- 10:SSK Special (105)

- 11:ミレニアム北海道 (11)

- 12:浜名湖花博レポート (10)

- 13:SPACEWARP again (6)

- 14:Log Homeへの道 (78)

- 20:Weekly SSK (1,416)

- 21:Weekly SSK PLUS (346)

- 22:映画館に行こう (47)

- 23:パパのつぶやき (54)

- 24:Log Home暮らし (356)

- 30:Music World (14)

- 31:My Music World (40)

- 40:Photo World (49)

- 50:CG World (16)

- 61:レッツノートのある暮らし (399)

- 62:PCドタバタ日記 (268)

- 63:iのある生活 (67)

- 64:SSK meets Broadband (66)

- 65:WILLCOMania (22)

- 66:すまーとらいふ (349)

- 70:お買い物レポート (378)

- AQUOS sense7 (39)

- BDZ-FBW1000 (14)

- CF-SV8DSJQP (81)

- Galaxy Watch4 (12)

- Google Pixel 8 (19)

- HT-X8500 (6)

- HUAWEI P20 lite (9)

- KJ-55X9500G (16)

- Michelin PRIMACY 4+ (6)

- MX Master 3 (6)

- Nintendo Switch (41)

- Nintendo Switch Sports (7)

- NovaPort TRIO II (2C1A) (6)

- OPPO Reno3 A (19)

- Pavilion Wave 600 (23)

- RP-PC112 (7)

- RP-PC120 (5)

- RT-AX59U (5)

- SMARTCOBY Pro SLIM (4)

- STEPWGN e:HEV SPADA G・EX (46)

- ThinkPad X13 Gen 6 Intel (21RK) (28)

- TicWatch Pro (9)

- TS-431P (11)

- UR22C (4)

- WF-1000XM4 (19)

- ZenWiFi AX mini (XD4) (6)

- あつまれ どうぶつの森 (24)

- 91:Links' Update (11)

アーカイブ

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

タグクラウド

Amazon Android BESS Bluetooth CF-B5 CF-RZ4 CF-SV8 DIY iPhone LTE Nintendo Switch NuAns NEO Reloaded SNS SSD USB Type-C Webサイト Webブラウザー Windows 10 Windows XP カメラ カーナビ クルマ ショップ ステップワゴンスパーダ スマートフォン バージョンアップ ブログ マラソン レッツノート ログハウス ワイヤレスWAN 中日ドラゴンズ 伊豆 倉庫 健康 写真 合唱 塗装 家 家族 庭 携帯電話 旅行 日本プロ野球 映画 暦 暮らし 東京 槇原敬之 浜松 無線LAN 自作PC 芝生 薪 薪ストーブ 薪割り 記念日 野球 音楽 食べる