先週購入したThinkPad X13 Gen 6 Intelの印象について語り始めたら、文章が長くなりすぎて収拾が付かなくなってしまいました。引き続き、今回はコレまでの相棒・レッツノートCF-SV8と見比べながら、「ThinkPadの流儀」を紐解いてみようかと思います。

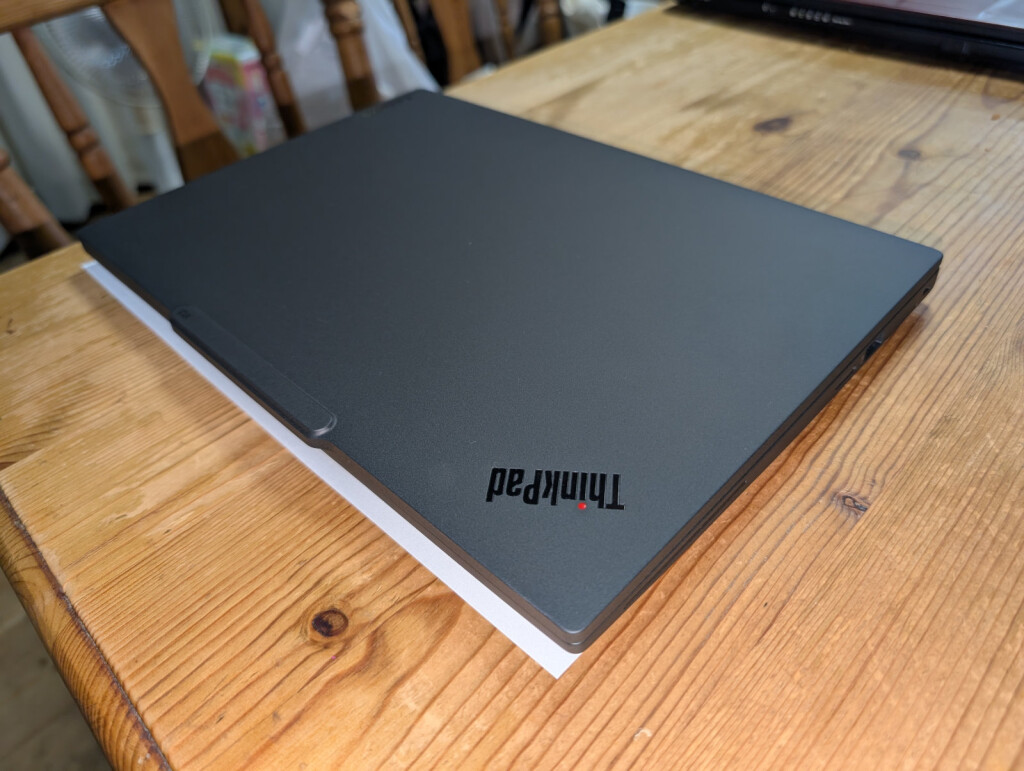

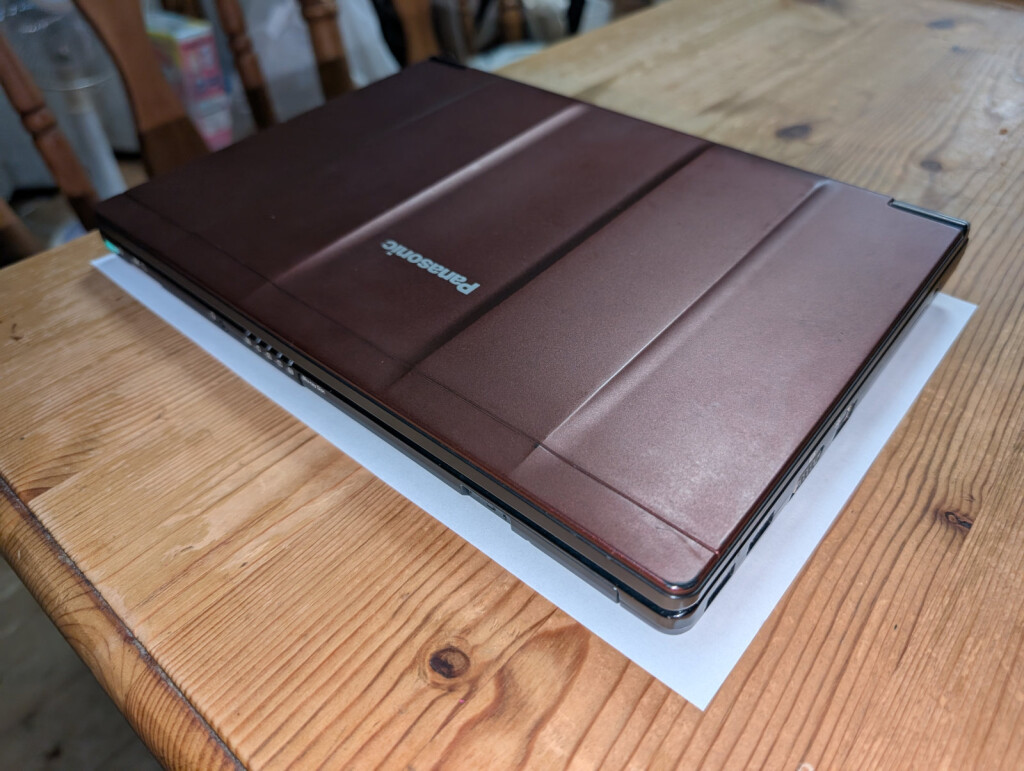

ThinkPad X13 Gen 6の商品ページによると、本体寸法は「299.3 x 207 x 9.85(前端) – 12.95(後端)mm 17.75(最厚部)mm(W x D x H)」となっています。ちょうど、フットプリントはA4判の用紙サイズ(297 mm x 210 mm)と同じくらいということになりますね。A4用紙よりひとまわり小さかったCF-SV8と比べると、明らかに大きいのがわかります。

ただ、厚みの方はCF-SV8よりもはるかに薄く、底面カバー部分が斜めにカットされていることもあり、さらに薄く見えます。総合すると、持ち運ぶときの大きさとしてはほぼ同じくらいか、むしろコンパクトになったくらいの感覚です。

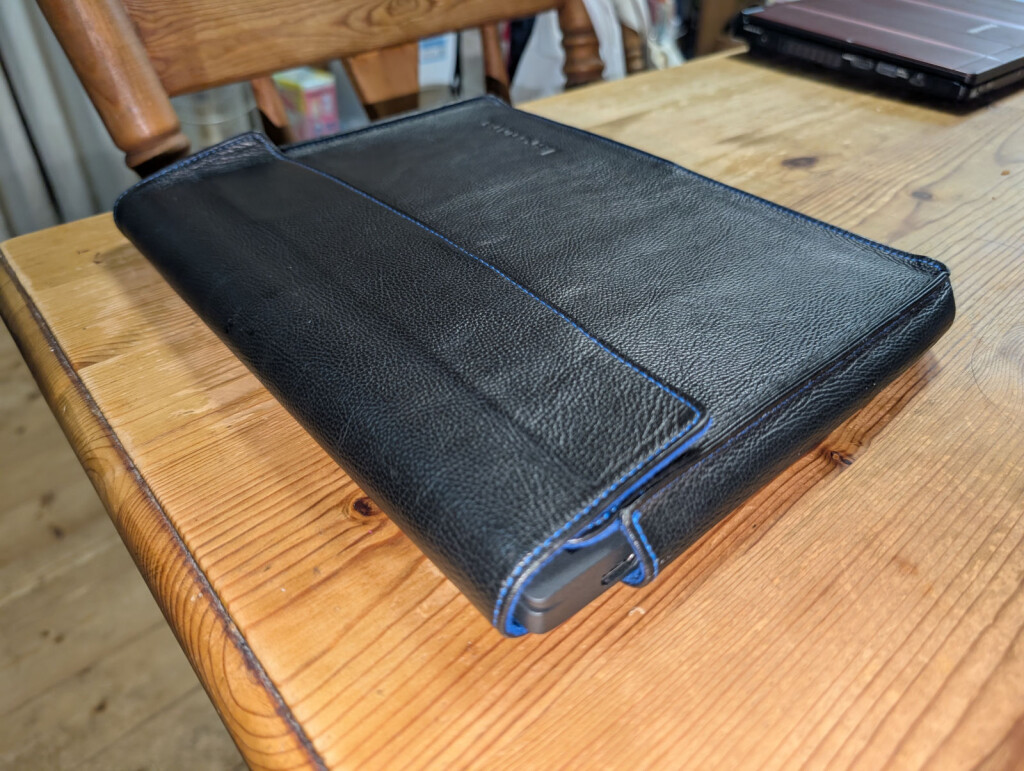

実は、このサイズ感のおかげで、ThinkPad X13 Gen 6は、CF-SV8の購入特典でいただいた本革製のケースにすっぽり収まります。ただ、写真をご覧いただくとわかるとおり、ケース形状の関係で両サイドの角は露出した形になってしまいます。専用のインナーケースは、別に調達したいところです。

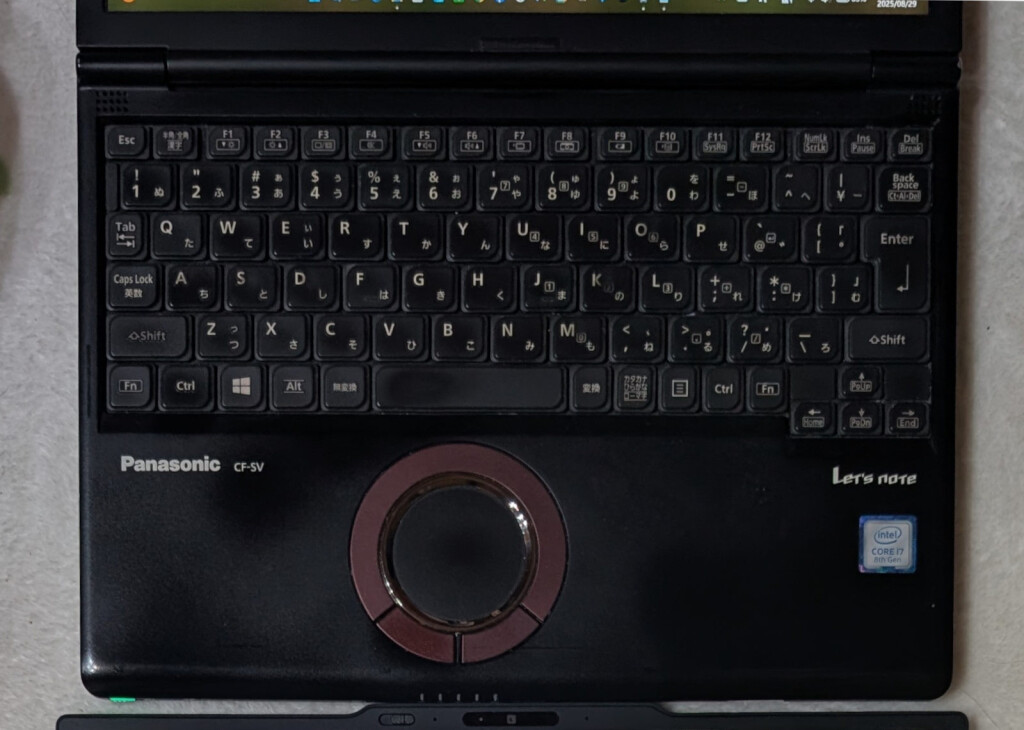

次に、キーボードなどの入力インターフェースを見ていきましょう。どちらも、ビジネス向けのモバイルノートPCということで、丁寧に考えられて作られていると思うのですが、随所に違いが見られます。

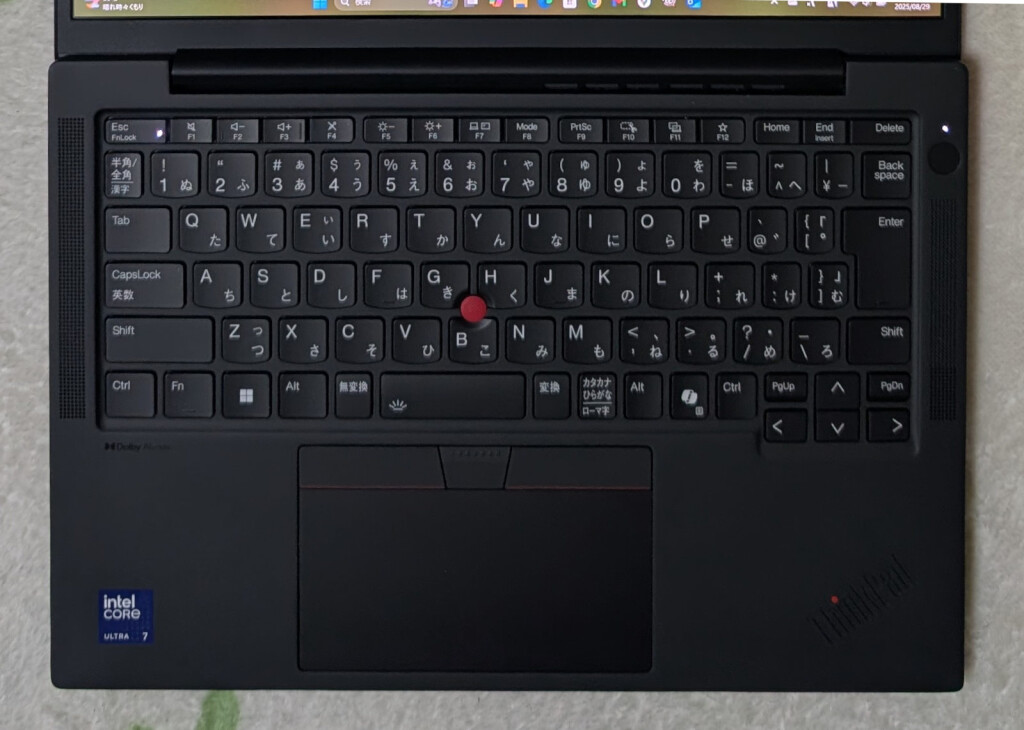

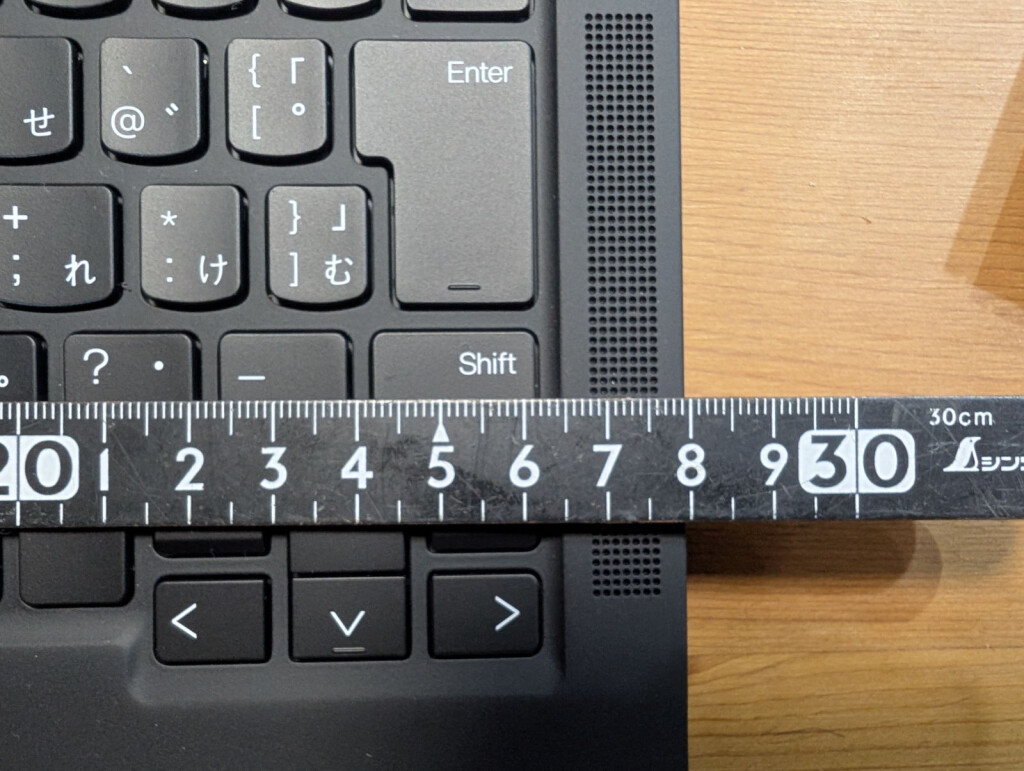

キーボードの設計は、筐体の全幅に大きく影響を受けます。ThinkPad X13 Gen 6の方が15.8 mm全幅が広いのですが、キーボードの左右にスピーカーや指紋センサー内蔵の電源ボタンが置かれていて、キーボードとして使われている横幅(キートップの両端の距離を測りました)は261 mmと、両者全く同じになっています。別にスピーカーなどはその場所に置くのが必須というわけでもありませんが、もしかすると、筐体の薄いThinkPadでは側面のコネクターなどのパーツが邪魔になり、キーボードを縁ギリギリまで寄せられないのかも知れません。

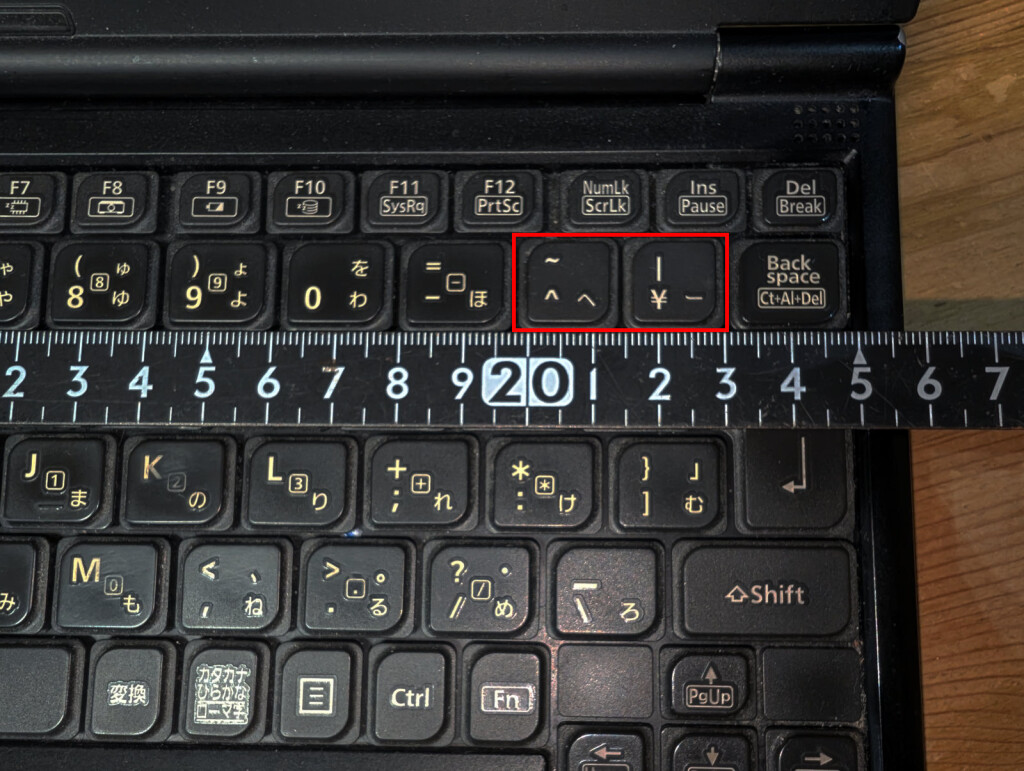

キーピッチは、縦横共に18.5 mmが標準。デスクトップPC用のキーボードはピッチ19 mmが標準で、コレより微妙に狭いことになります。ただし、Enterキーに近い部分の7つの文字キーについては、横幅が15.5 mmにまで詰められ、相当狭いです。プログラミングを生業とする方々は結構使うエリアなので、気になる人もいるかも知れません。

CF-SV8の場合は、小さく作られているキーは右上の2個のキーだけで、横幅は16.5 mmありました。それ以外のキーは、横幅は19 mmで作られていましたが、縦方向のピッチは16 mmしかありません。さらに昔を遡れば、もっと変態的なキーピッチのレッツノートもいましたからね。あれらに比べればThinkPad X13 Gen 6程度の配置ならずいぶんマトモで、すぐに慣れます…というか、既にすっかり慣れました。

さらに言うなら、「1」キーの左にある「半角/全角」キー、左下隅のCtrlキーとその右のFnキーなど、ThinkPad X13 Gen 6のキーボードの方が、業界標準に対してイレギュラーなキーは少ないんですよね。レッツノートと20年以上どっぷりお付き合いしてしまった私にとっては違和感がありますが、きっとこれにもすぐ慣れるのではないかと思います。

キータッチも実に良好。現在のモバイルノートPCでは、FMV LIFEBOOK UHのキーボードの出来が非常に良いと思っていたのですが、アレと同レベルのストレスのない打ち心地に加え、打鍵音がより静かです。「昔のThinkPadに比べると…」と厳しい評価をする方もいらっしゃいますが、ライバルたちとの比較では、現在このジャンルでは業界最高水準のキーボードの一つだと思います。

ポインティングデバイスも、両者ともに独特の個性を放つ設計が目立ちます。ThinkPadと言えば「赤ポチ」ことTrackPointですね。このゴム製の赤い突起を、マウスポインターを動かしたい方向に軽く押してやることで圧力を検知してポインターが動く…わけですが、正直なところまだ慣れません。せっかく付いているのだから使ってみよう!とチャレンジしていますが、どうも思ったところに一発で移動できません。早く動きすぎてしまうんですよね。設定変更で何とかなるかも知れませんし、引き続き使ってみます。

TrackPointが上手く使えない私のようなユーザーのために、大きなタッチパッドも同時に搭載されています。左右のクリックボタンが、TrackPointと兼用になっている都合でパッドの奥側に付いているのはかなりイレギュラーですが、パッド自体もクリックボタン内蔵式なので、普通のノートPCのように手前側をクリックして使うこともできます。パッドはガラスのような滑らかな感触(PSREFによると「Glass-like Mylar® surface multi-touch 3-button Trackpad, 74.3 x 115 mm」となっています)で、操作は実に快適です。

一方のCF-SV8は、レッツノート伝統のホイールパッド。外周をなぞるとスクロール動作ができるのが特徴で、たしかにそれは便利なのですが、タッチパッドにピンチイン/アウトや2本~4本指の動作が増えている現在、直径43 mmのパッド領域はさすがにちょっと狭すぎますね。現行モデルでは大径化されているのも頷けます。

ポインティングデバイスと言えば、私のThinkPad X13 Gen 6 Intelの場合は、タッチパネルを内蔵したディスプレイもその中のひとつです。タッチパネル搭載の製品だと、画面と額縁が一体的にガラスで覆われていたり、表面処理が反射の強い光沢アリだったりすることが多いのですが、この製品の場合はタッチパネルなし仕様と外見がほぼ同じ。反射も皆無と言って良いレベルです。だから重量もあまり増えていないのでしょうね。

タッチパネルの感度は良好で、タッチパッド同様にすーっと流れるように指を滑らすことができます。また、タッチすることで画面が簡単に動いてしまわないように、パネル面の剛性も、ヒンジの「動きの重さ」も確保できています。一方で、ヒンジについては、閉じた状態からコミュニケーションバーのあたりを親指一本で軽く押し上げるだけで、キーボード側が全く持ち上がらずに開けられるくらいの「動きの軽さ」も持ち合わせています。この辺りのバランスの取り方は、各社とも苦労されているのではないかと思います。

ディスプレイの表示については、色の表現力の差が目立ちます。CF-SV8と比べると、ThinkPad X13 Gen 6の画面の方が、より原色が鮮やかに表示されます。sRGB 100%カバーの色域が効いているのでしょうか。実際に測れる機材を持っていないので、単にCF-SV8のパネルの発色が劣化しているのかも知れず、そこの判別はできていません。まあ、昔からレッツノートは色表現よりもバッテリーライフ重視!という感じでしたが。

ディスプレイサイズについては、どちらも横縦比が16:10で同じなので、12.1型から13.3型への変化は、単純に10 %ほどドットピッチが拡大したことになります。年々小さいモノが見えにくくなってきたので、CF-SV8では画面の拡大率を標準の125%から150%に変更していました。ThinkPad X13 Gen 6では、標準の拡大率は150%に設定されているのですが、125%に落としても十分使えそうな感じがしています。今のところは…ですけどね(汗)。

総じて見ると、レッツノートはこだわりたいポイントが集中的に強化されている一方で、ThinkPadの方が全方位的に高い水準のモノを目指しているような印象を受けています。ただ、レッツノートが割り切っているポイントも、ディスプレイ解像度をあえて高めなかったり、Webカメラのフレームレートを意図的に下げたり…と、「割り切ることへのこだわり」を鮮明にしているとも言えます。

ただ、PCというのは基本的にグローバルで共通のCPUやメモリー、SSDなどのパーツを組み上げて作られるものであり、これらについては、世界トップシェアのレノボの方が日本ローカルのメーカーたちよりも圧倒的に安価に調達できているはずです。ThinkPadは思いどおりのさじ加減で性能を調整できる一方で、レッツノートはコストカットのためにポイントを絞り込まざるを得ない…ということなのかも知れません。

しかもそれで10万円以上の価格差が出てしまうわけですから、普通に考えれば競争になりようがありませんよね。何ともツラいところです。既にNECも富士通もPC製造部門はレノボの傘下、dynabookの親会社は台湾資本…となっているわけで、これからはグローバルに連合していかないと、この業界で闘い続けるのはもう無理なのでしょうか。

コメントを残す